ブログ

2025.12.09 2025年12月ブログ

12月に入り、いよいよ2025年も残りわずかになってきました。

寒さが苦手な私ですが、外を歩くとイルミネーションがキラキラしていて、12月は好きな時期であります。

みなさんはもうお出かけされましたか?

今回の私のブログは「私の仕事と測量」について紹介したいと思います!

私の勤める会社は、測量を生業としているアースプラニングですが、私は技術職ではなく事務職です。

書類の作成、ファイリング、来客応対、メール対応など、ごくごく一般的な事務作業をメインに行っています。

最近は事務職だけではなく、技術に関連した仕事を行うようになりました。

主に、作業の準備や結果をまとめる仕事を手伝っています。

その仕事に付随してCADを使用する機会が増えたため、使い方を教えていただき、少しずつ使えるようになってきました。

まだまだ初級中の初級ではありますが勉強させてもらっています。

例えば、図面を作成する際には、縮尺や座標を合わせる必要があります。

図面の作成過程で「座標系」というものがあり、これに基づいて縮尺を設定することができます。

また、図面上での位置を設定するために、座標設定を行います。

X座標とY座標の交わる点を2カ所使って座標の位置を決めることができ、図面上での位置を設定できるのです。

さらに、道路には中心線という設計の基準があります。

この中心線に基づいて現場で測量を行い、工事を進めます。

私は準備計算として、その中心線の座標を計算します。

計算過程で、「IP法」「要素法」「クロソイド」「単曲線」等々、知らない単語が次々と出てきます。

測量や設計、土木に携わる方には、当たり前すぎて、「何を書いているんだ」と思われているでしょうね。

私はこれまで携わったことのない分野でしたので、戸惑うことばかりで、しょっちゅう「わからん、わからん」とつぶやいていますが、それでも、最近は技術の方が話していることが少し理解できるようになってきて、それが楽しいと感じることもあります。

また、測量を生業としている人のすごさを少し実感しています。

トンネルを作る場合は、左右両方から掘り進める事もあるそうです。

掘った穴が途中でつながりトンネルが貫通します。

その時の誤差は数センチ単位だそうです。信じられません。

奇跡のような話ですが、そうでないとトンネルは完成しないのでしょうから。

ミリ単位の精度で測量を行い、計算して現場で落とし込んでいく。

測量で計算したとおりに道路や橋やトンネルが作られていると思うと、なんてすごい仕事なんだと驚かされます。

今までに数々のトンネルを精度よく貫通出来てきた、アースプラニングの測量軍団はすごいですよ。

測量は常に進化し、3D測量、ドローンを使った測量や、BIM/CIMなどの新しいものがどんどんでてきますが、常に対応できるよう、日々進化しています。

新しいことを覚えることは大変ですが、座標設定や中心線計算がわかるようになったので、私も少しは進化したのかな?

事務員のひとりごとです。

つたない文章、この辺で終わりたいと思います。

今回は写真すらなくて華がないですが、気持ちは伝えられたのかなと思います。

よいクリスマス、よいお正月をお迎えくださいませ。

2025.11.27 2025年11月ブログ

2025年も11月となり今年ももう終わりが近くなってきました。

11月に入り気温が急に下がり、寒いのが苦手な私は休日には家に引きこもってばかりです。

ですがこの時期が嫌いというわけではありません。

なぜなら私の好きな伊勢海老の旬だからです。

私は大の海老好きで、お店で海老料理を見つけると、食べたいものそっちのけで海老を注文してしまうくらいです。

その中でも伊勢海老が一番好きで、この時期になると解禁しているお店をリサーチしています。

この時期は水温が下がり、体内に栄養が蓄えられることで、身が引き締まりおいしくなるそうです。

今回は活造りを注文しました。

ぷりぷりとした食感で噛むたびに海老の甘みを感じます。

正直身は少ないですが、歯ごたえがあり、しっかり満足できます。

食べ終えた後は、頭をお味噌汁にしてもらいました。

伊勢海老の濃厚な出汁が取れており、寒い時期に体が温まります。

身の方は加熱されることで、活造りとは違う食感を楽しめました。

伊勢海老は値段が高く、なかなか手を出せませんが、普段頑張っている自分へのご褒美ということで、皆さんもたまには贅沢してはいかかですか。

2025.10.29 2025年10月ブログ

10月下旬になり、ようやく涼しさを感じられるようになってきました。

私にとって10月は、特に好きな月です。なぜなら、好きな樹木である金木犀(キンモクセイ)が花を咲かせる季節だからです。

皆さんもご存じかと思いますが、鮮やかなオレンジの小花を咲かせ、強く印象的な芳香を放ちます。

私はこの香りが大好きで、秋の訪れを感じる瞬間でもあります。

ところが今年は、10月になっても30℃を超える猛暑日が続いていたせいもあり、まだ花が咲いていないのです!

このまま気温が急激に下がると、花が咲かない可能性もあり、楽しみが減ってしまいそうですね。

話は変わりますが、日々の生活が慌ただしく、休日も子供の予定で落ち着く暇もありませんが、近くの神社に水汲みに行ってきました。

この神社では、地下水を汲むことができます。

汲み終えた後は、お礼を納めて手を合わせ、家族の健康を祈りながら、日々の暮らしに励みたいと思います。

2025.09.29 2025年9月ブログ

9月も暑い中、皆さん休日はどうお過ごしでしょうか?

私は、寝て起きれば1日が終わっていることが幾つもあります。

怠惰な日常にブログのネタなど落ちているわけもなく、ネタを作るために遠出しようにも足が無いので企画を考えるだけで日が過ぎていきました。

そんな私が紹介する道の駅は、山口県長門市にある「センザキッチン」です。

すべての施設を回ったわけではありませんが私のおすすめです。

ここでは、新鮮な魚介類がメインで置いてあり、午前中でないと買えないことが多いです。

今回、14時頃に現地に行ったため、ほとんど残っていませんでした。

大人一人200円で席を借り、購入した魚介類を追加料金でさばいてもらえる施設もあります。

普段は席が埋まっており、借りることが難しいそうです。

今回は遅い時間だったためか借りることができ、購入したイカ等を実食しました。

新鮮なイカの刺身、踊り狂う肉厚のアワビ、油の乗り始めた秋刀魚、なんとなく買った鹿肉、久々に贅沢をしました。(味レポはできないです。)

思い出しただけでお腹が空きます。

これとは別に、アジフライバーガーも欠かせません。

店内は基本満席のためテイクアウトでの購入をお勧めします。

ソースとタルタルの2種類の味があり、たまにのどぐろフライのバーガーが出てます。

このお店も遅い時間に行くと売り切れになっています。

内容の薄い記事にて、興味を持って頂けたら幸いです。

2025.08.28 2025年8月ブログ

こんにちは。8月のブログ担当者です。

私の夏休みについて書きます。

関門海峡の花火大会に行ってきました。

例年100万人近い人出ということで全国的にも人気の高い花火大会です。

今年は福岡県北九州市門司区と山口県下関市の両岸から合わせて18,000発もの花火が打ち上がり、関門海峡の夜空を彩りました。

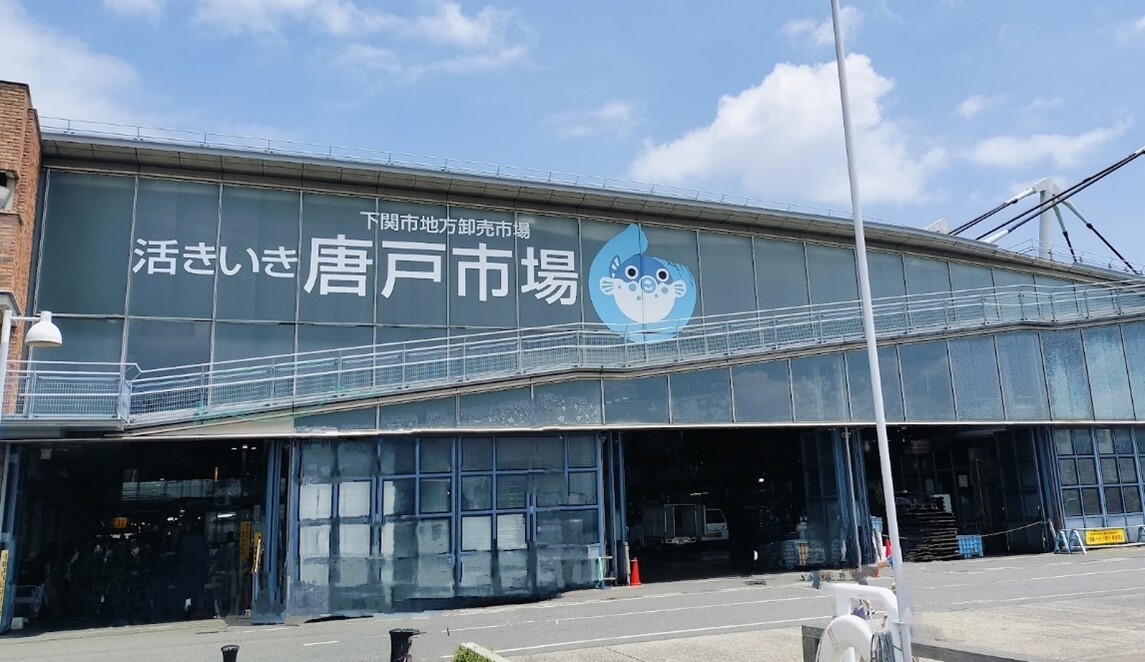

お昼頃には下関市の花火大会会場に到着したので、新鮮なお寿司を食べに唐戸市場に行きました。

豊富な種類のお寿司や下関名物のフグの唐揚げなど美味しいものがたくさんあります。

市場で購入したものは関門海峡を眺めながら最高のロケーションで食べる事ができます。

夕暮れ時になり花火大会の時間が近づくと人も多くなってゆっくり観れるのか心配になりましたが、

海沿いの大きな会場でシートを広げてゆったりと座れる程の十分なスペースが確保されていました。

私もシートを広げて屋台で購入したものを食べながら門司港側の夜景を眺めて花火の打ち上げを待ちました。

今年は下関の壇ノ浦の戦いから840年の節目ということで、840機のドローンによる海峡ドローンショーから始まりました。

ドローンのLEDが夜空に綺麗なイラストや文字を描きました。

20時になると両岸から、時には水中からと次々に花火が打ち上がり50分間も楽しむことができました。

最後に打ち上がった一尺半玉は直径が450mもあるそうで、見たことのない高さと大きさで圧巻でした。

花火師に観客が大きな拍手を送り花火大会が終わりました。

猛暑や大雨が続き大変な夏でしたが、天候にも恵まれ夏の風物詩を楽しむことができました。

おまけ

翌日の帰りに門司港に寄り道して名物の焼きカレーもいただきました。

2025.07.28 2025年7月ブログ

今月は太宰府在住の社員が担当します。

毎日暑いですね。

ここ太宰府は、内陸部で海風が入りにくいため、連日30度越えの酷暑が続いています。

私事ですが、この夏でアルバイト時代も含め、弊社で働き始めて32年となりました。

大学1年の夏休み、私は商学部で全く勉強内容とは関係のない分野でしたが、

家から近く高時給という理由だけで弊社でのバイトを決めました。

測量とは何か?

という知識が全くなかった自分にとって、初めて現場でみる測量屋の寸分の狂いも許さぬ徹底した仕事ぶりを間近に見て、

ただただ素直に、「なんてかっこいい仕事なんだ」と感動し、

それから平日は違う測量会社、長期休みは弊社で働き始めました。

そして卒業間近、思い切って先代の社長に、

「ここで働かせてください」と切り出しました。

私の営業向きではない性格を見抜いてか、

「君は技術屋の方が向いているかもな」

と言っていただき、今に至ります。

その間、色々とありました。

自分には測量のセンスがない、この業界は自分には向いてないと悩み、転職を考えたこともあります。

現場のことを考えると胃が痛く、うなされて眠れない夜もあります。

それでも続けてこられたのは、選んだ道が正解だと信じ込んだ事、測量屋の技術職としてのかっこよさ、結局のところ現場での測量作業が好き、という事です。

あれから32年が経ちました。

まだまだ測量は奥深く、極めることは難しそうですが、これからも自分なりに仕事に取り組んでいこうと思います。

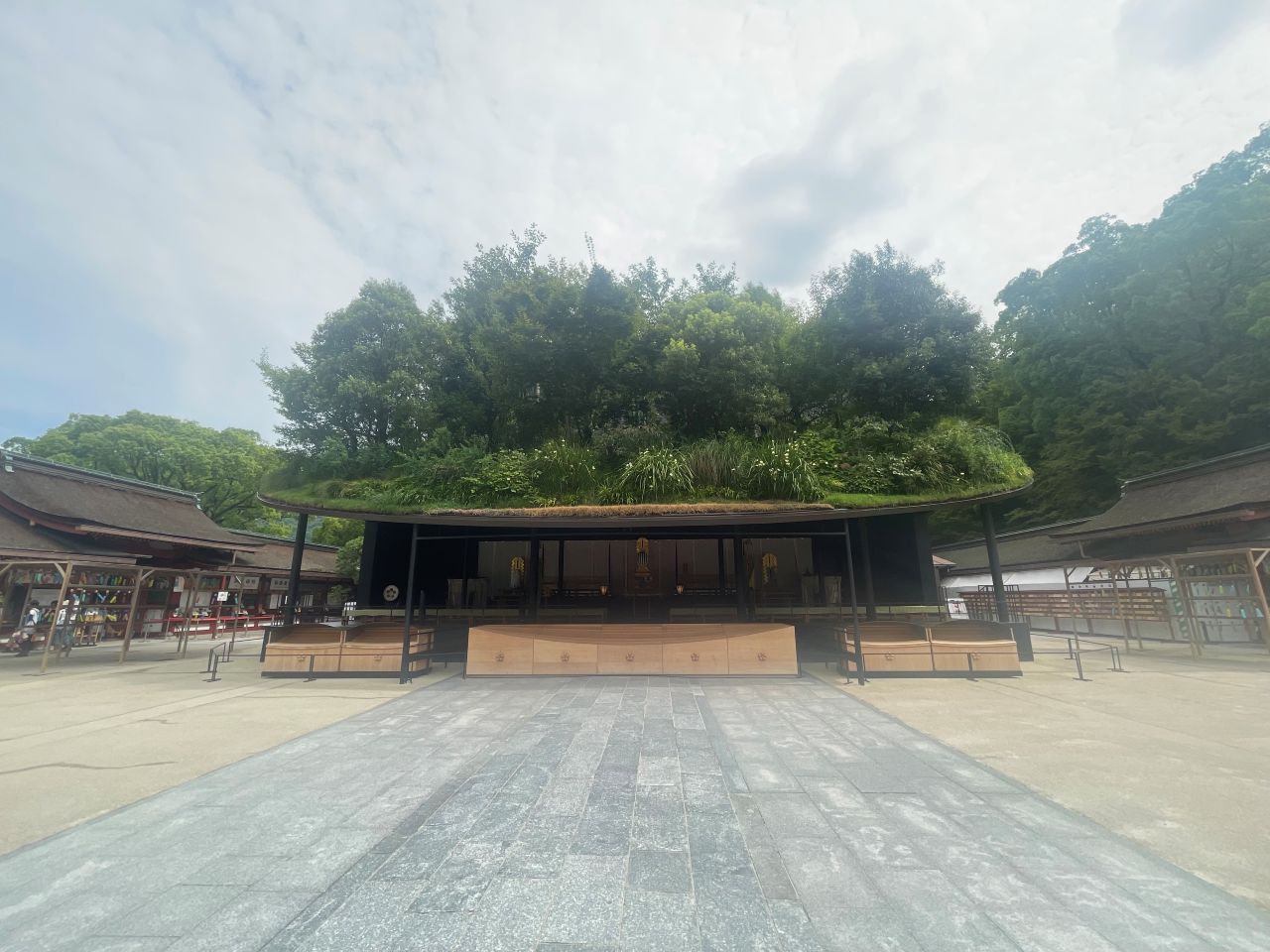

上の写真は、太宰府天満宮の参道にある我が家お気に入りの梅が枝餅店『松屋』さんです。

静かで美しい裏庭では、焼き立てのお餅を楽しむことが出来ます。

2025.06.30 2025年6月ブログ

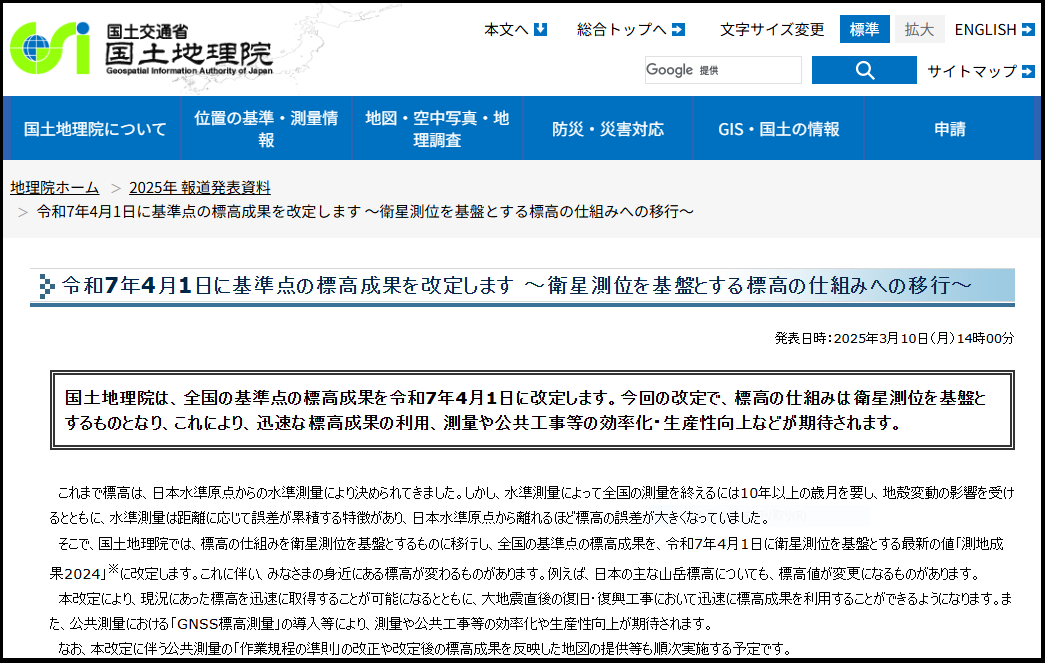

最近、日本の標高が変わったのをご存じでしょうか?

ザックリ言うと人工衛星からの観測で得られる高さを基準にするというものです。

その結果、日本全国で-67cmから+57cm程の変動があると言います。

それにより標高が変更になる山が、主なものだけでも79箇所あるというのが国土地理院より発表されています。

ちなみに富士山の標高は今より5cm程高くなるそうですが、3775.56mでこれまで通り「3776m」だそうです。

国土交通省 国土地理院「令和7年4月1日に基準点の標高成果を改定します ~衛星測位を基盤とする標高の仕組みへの移行~」

https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/keikaku61003_00001.html

標高が変わっても一般の人に影響はないかもしれませんが我々測量屋にとってはいろいろと問題があります。

計算で使用するソフトなども新しいものに対応するようバージョンアップ等が必要です。

これは無料で出来る物もあれば、有料の場合もあります。さらには「バージョンアップは行わないので新しいソフトを買って下さい」なんて事も・・・。

それだけでもかなりの費用がかかってしまいます。

また、弊社のように工事測量を行う者にとっては必ずと言っても良いほど現場で混乱が生じます。

特に高速道路や鉄道など数年に及ぶプロジェクトなどでは「あれ?出来ている物と高さが合わないんだけど・・・?」と言うことが起きます。

実はこれまでにも高さや位置の基準が変更になったことが何度かあり、そのたびに同じ「新旧成果混在問題」が起きていました。

今はまだ改定が行われたばかりなのでこの問題は起きていませんがしばらくすると・・・。

これ以上は考えないことにします。

現場で問題が起きると必ず我々測量屋に質問が来ます。

その時に確実に質問に答えられるよう、さらに問題が起きた原因や対処法など的確に答えられる様に準備だけはしておかなければなりません。

歳と共に記憶力の衰えを感じる今日この頃・・・。新しい知識を詰め込む場所を脳ミソの隅っこに探さなくてはなりません。

2025.05.27 2025年5月ブログ

中山の大フジと梅雨の季節

中山の大フジを訪れて

先日、福岡県柳川市にある中山熊野神社を訪れました。

ここには福岡県指定天然記念物の「中山の大フジ」があり、樹齢約300年とされるこのフジの木は、広大な藤棚に枝を広げています。

その見事な薄紫色の花房が作り出す景色は、まさに圧巻でした。

早朝に訪れたため、人影も少なく、静かな時間の中でフジの甘い香りを楽しむことができました。

この大フジの歴史には、江戸時代に中山地区で酒造業を営んでいた男性が、上方(大阪)の「野田のフジ」に感動し、その種を持ち帰ったという物語があります。

この歴史の深さもまた、この場所の魅力の一部です。また、新5千円札には、「野田のフジ」がデザインされています。

このフジと中山の大フジのつながりを知ると、新紙幣を見る目が変わります。

保存活動に取り組む地域の方々の努力が、この歴史的な宝を未来へと繋げているのだと実感しました。

九州北部の梅雨と自然災害への思い

今年の九州南部の梅雨入りは例年より早く、北部は平年並みのタイミングとなりそうです。

梅雨の季節になると、九州北部では過去に大きな被害をもたらした豪雨を思い出します。

2012年や2017年の九州北部豪雨では、多くの方々が被害を受けました。

このような自然災害が二度と起きないよう祈りつつ、防災意識を高める必要性を改めて感じています。

また、災害によって記念樹が失われることがないよう願っています。

中山の大フジのように、地域に根付く歴史と自然の象徴を未来に残すためには、私たち一人ひとりの行動が重要と感じた一日になりました。

2025.04.30 2025年4月ブログ②

福岡は桜の花もすっかり散ってしまい、緑あざやかな季節となってきました。

今回のブログは、お土産選びについて書きたいと思います。

弊社では、社員が帰省した際や九州以外の現場に行った際、遠方よりお客様が来社された際など、お土産のお菓子をいただく機会が多くあり、

もらうと何でも嬉しいものです。

ですが、私が渡す側になると、相手の好みに少しでも近づけてより喜んでもらいたいと…

勝手に悩ましく思って、お土産選びに一苦労してしまいます。

私は九州外に持参することが多く、渡す先も多いため、福岡をはじめ九州各県の様々なお土産が並んでいる博多駅で買います。

以前は何も決めずに行き、その場で選んでいたため、目移りして時間がかかるばかりした。

最近はある程度事前に決めて行くようになり、買うものも定番化してきました。

私の定番を少しご紹介します。

その①『博多通りもん』

誰にでも喜ばれる博多土産の定番です。

絶対に通りもんがいい!と言われる方がいるほどです。

ミルクの香りがするしっとりとしたお饅頭で、私ももらうと嬉しいものです。

その②『めんべい』

こちらも博多土産の定番。

明太風味で少しピリ辛、堅すぎず柔らかすぎずのパリっと食感のクセになるおせんべいで、お値段もリーズナブルです。

プレーンの他にも「ねぎ」や「マヨネーズ」、期間限定の味もあり、現在は「資さん肉ごぼ天うどん味」、「資さんぼた餅味」が発売されているなど、

選ぶ楽しみもあります。

私の一押しは「ねぎ」です。

定番にはもちろん『明太子』もあります。

明太子は好き嫌いがあるものであり、お土産何がいいですか?とはなかなか聞けないため、好きと言ってもらえた方には買います。

直営店で、たくさん入ってお得に買える家庭用を選びます。

心おきなく楽しめると好評ですよ。

お土産選び、これがいいと言ってもらえると楽なのですけどね。

少し前にお土産を持参して親戚のもとに。

香川県に行ってまいりました。

2025.04.24 2025年4月ブログ①

2025年も4月を迎えました。

4月になると、どこを見ても花が咲いてビッグになった桜でいっぱいです。

3月、4月の日本は世界中から注目を集めています。

この時期は日本に桜を見る為に多くの観光客が訪れる時期です。

皆さんは花見に行かれましたか?

私は朝倉市にある甘木公園に行きました。とてもきれいでした。

最近私は徒歩で通勤していて、毎日通勤途中は桜並木通りを通って来ています。

数か月前は枝木のみで寂しかった桜並木通りの桜も、今はたくさんの花が咲いてとてもきれいです。

毎年、何度桜を見てもいつもきれいと思います。

冬の暗曇、花もない葉っぱもない寂しい木は、春になると空の青さとともに花と葉っぱで明るくなり、新しくなります。

日本も4月になったら新しくなります。皆さんもそう思いませんか?

4月、自然が新しくなる季節、入社したり、入学したり学年が新しくなったりしますね。

これは日本の話ですが、私はスリランカ人で、私たちも新しくなります。

スリランカは4月にお正月があります。

そのために料理を作ったり家の大掃除をしたりします。簡単に言えば新しくなります。

日本もスリランカも4月になったら新しくなります。

皆さん、自分の暗いところと寂しいところは断ち切って、4月から明るい、きれいな人になってください。

そのために “皆さん カンパ。。。。イ&CHE.....ERS”

写真は会社の行事でみずほPayPayドーム福岡に野球を観に行った時のものです。

初めて野球を目の前で観ました。これも4月でした。

とても楽しかったです。来年もよろしくお願いします。SEE YOU.....

2025.03.28 2025年3月ブログ

3月担当のYです。

休日、朝市で有名な呼子まで出かけたことについて書きます。

普段なら2時間近くかかる所が早朝に家を出たこともあり、道が空いていて20分ほど早く到着しました。

用事を済ました後、久しぶりに「大和」という店でイカを食べました。

活造りはコリコリして甘みがあり、特に足が美味しかったです。

切り身を食べたあとの後造りは天ぷらにしてもらい、イカを余すことなく堪能できました!

呼子ではイカの他にもサザエのつぼ焼き等、海産物を楽しむことができます。

ご飯を食べた後、名護屋城陣跡を見て回りました。

高祖母の家が呼子でいつも近くまで来ていたのですが、陣跡を見るのは今回が初めてでした。

主要な陣跡では石垣が残されていて、当時の様子を感じることが出来ました。

写真は伊達政宗陣跡付近です。

ぜひ皆さんも福岡から日帰りで楽しめる呼子に行かれてはいかがでしょうか?

2025.02.26 2025年2月ブログ

こんにちは、2月のブログ担当です。

今年度も残りわずか、何かと忙しい時期ですね。

そんな中、今回は測量業務に関する事例を共有したいと思います。少しでも参考になれば幸いです!

先日、建設会社様より「基準点の点検測量」の依頼を受けました。

以下に、その内容と結果を簡単にご紹介します。

測量結果

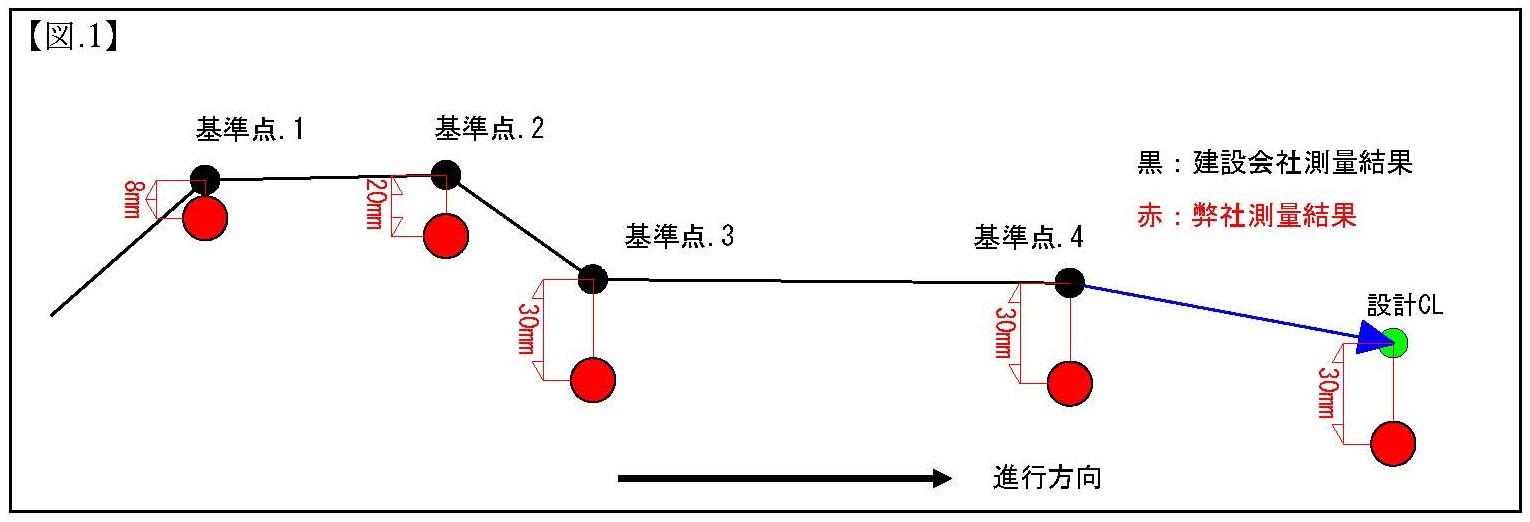

【図.1】をご覧ください。

黒い点:建設会社様が測量した基準点

赤い点:弊社が点検測量した基準点

測量の結果、全体的に 8mm~30mmの差があることが分かりました。

また、基準点.4を起点に建設会社様が設置した計画道路中心(以下、CL点)の位置も点検しましたが、基準点と同じ方向に差があることを確認しました。

これだけであれば、よくある事例です。

しかし後日、建設会社の担当者様から次のような問い合わせをいただきました。

「基準点の座標を使って道路中心を再設置したら、前回設置した位置よりも進行方向に対して右側に来ると思っていたのに、逆に左側になったのですが…?」と

この現象について詳しく整理してみました。

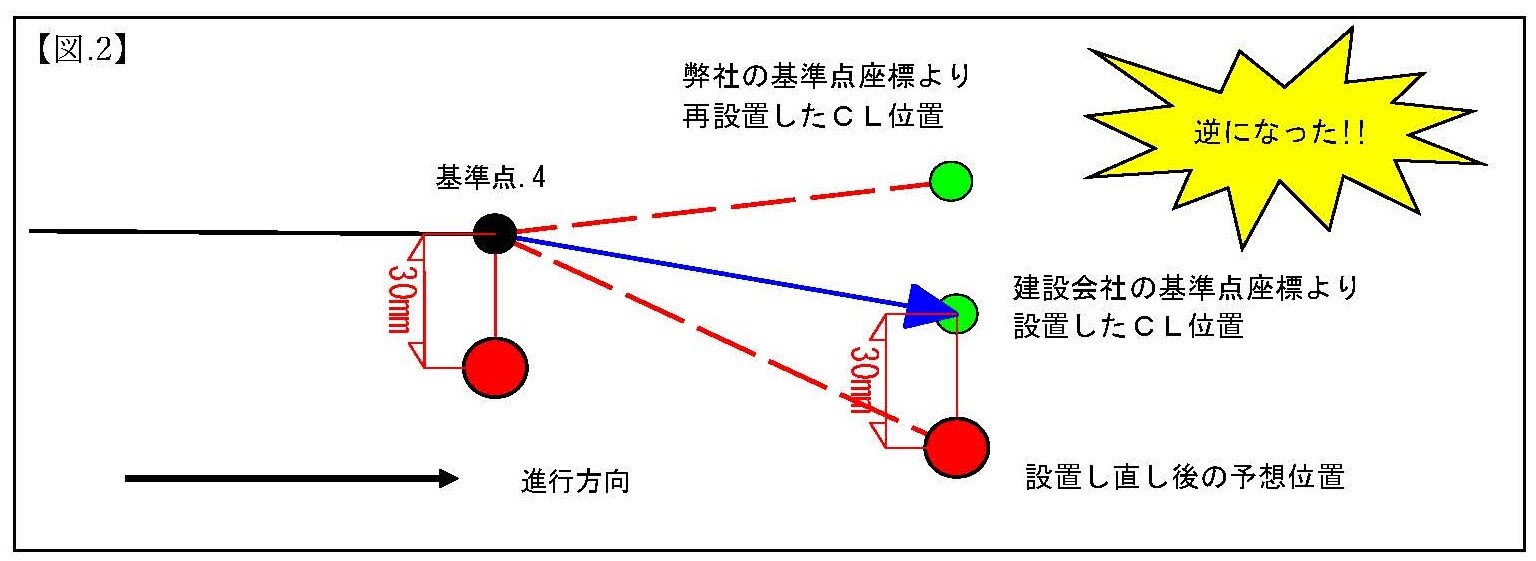

【図.2】をご覧ください。

一見すると、基準点のズレにより再設置するCL点は基準点と同じ方向(右側)に移動しそうに思えます。

しかし、実際には 左側 に再設置されます。この違和感の原因を以下のポイントで解説します。

1.CL点の座標は設計で決められた値であり、変わりません。

2.現地の基準点の場所(位置)も変わりません。

3.変わったのは基準点の座標値です。これが原因で、CL点の見え方が変わります。

基準点座標が変更されると、CL点を再設置する際に必要な角度と距離を再計算しなければなりません。

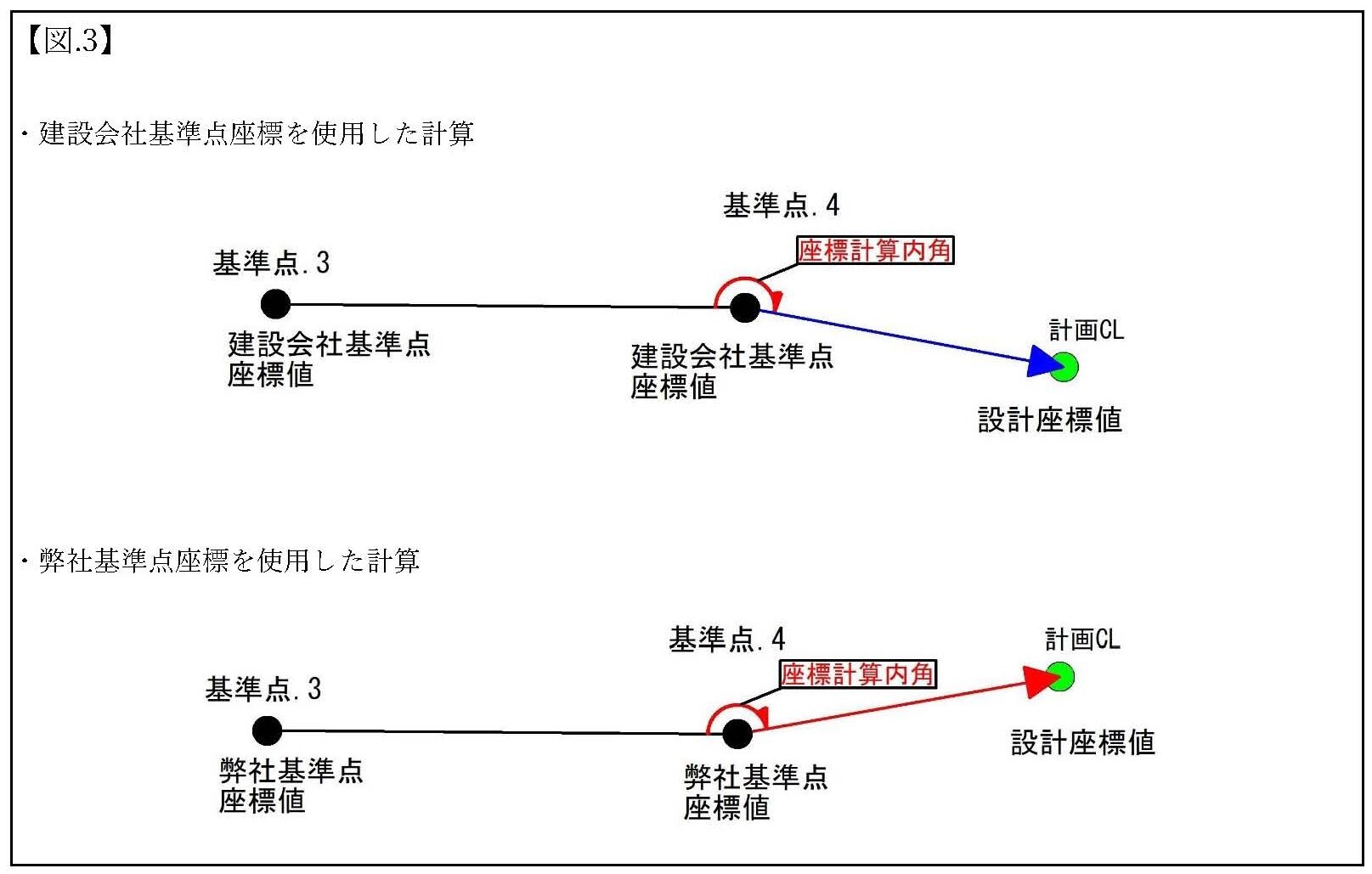

【図.3】はその再計算の結果です。

建設会社基準点座標を使用した計算結果:→ CL点は右側に見える。

弊社基準点座標を使用した計算結果:→ CL点は左側に見える。

これにより、基準点座標の変化がCL点の見え方を左右する要因であることが分かります。

設計座標と基準点との兼ね合いは時に混同しやすく、「測量が間違っているのでは?」とお問い合わせを受けることもたまにあります。

こうした事例を経験値として蓄積し、次の業務に活かしていきたいと思います。

経験は思考から生まれ、思考は行動から生まれる。

一つ一つの経験を大切にしたいものです。

2025.01.28 2025年1月ブログ

こんにちは、新年一つ目のブログです。

皆様が健やかな一年となりますようお祈りいたします。

今年もよろしくお願いいたします。

皆さんは年末年始いかが過ごされましたか?旅行、帰省、自宅でゆっくり。

忙しいのも、まったり過ごすのも長期休暇ならではですよね。

私はいつも通り実家に帰省してきました。毎年ニューイヤー駅伝、箱根駅伝を観て過ごします。

お雑煮も頂きました。実家の地域は小豆雑煮で甘くないぜんざいのようなもの。個人的にはあまり好みではありません。

出典:農林水産省「うちの郷土料理」

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/azukizouni_shimane.html

初詣に出雲大社へ行きましたが人が多過ぎて写真がほぼ撮れません。

ではと、違う神社にも行きました。八岐大蛇伝説にも出てくる八重垣神社というところです。

島根県の松江市にあります。

この神社は須佐之男命(スサノオ)が八岐大蛇退治の際に守る奇稲田姫(クシナダヒメ)を隠した神社とされ、

その間クシナダヒメが姿を映して身支度を整えたと言われる鏡の池があります。

スサノオはこの時、八岐大蛇の討伐にクシナダヒメとの結婚を条件とした為、現代では縁結びの神社としても有名で、占い方法がまた独特です。

まずは神札授与所で占い用紙をもらいます、100円です。

では占い用紙をもって鏡の池へ参りましょう。

占い中の方がいますね。スマホで動画を取りながらというのはもう当たり前ですね。

鏡の池に着きましたら、占い用紙を池に浮かべ真ん中に10円玉を優しく置きます。

すると、占い用紙に文字が出てきます。いわゆる大吉とかでは無いですが、お言葉と吉方位が書かれています。

縁結びの池で吉方位を調べ、なお用紙が15分以内で沈むと良縁が早く、30分以上かかって沈むと良縁が遅いといわれます。

また近くで沈むと身近な人と縁があり、池の奥側で沈むと遠方の人と縁があると言われます。

あまり大きくない池ですが水が綺麗で占い用紙がたくさん沈んでいます。

最近では恋愛の縁だけでなく、進学や就職に吉方位を調べる人もいるそうでたくさんの人が参拝されます。

皆さんも機会がありましたら、是非行ってみてください。

運命の人を意識して日々を過ごす、なんてこともあるかもです。

2024.12.11 2024年12月ブログ

12月のブログです。

私は外国から来日し測量をしています。

測量とは何か。簡単に言えば、土地の地球上での位置関係XYZを測り、その結果を数値や地図にすることです。

私はこれを仕事としています。

もともと部屋にこもってパソコンの前でずっと作業するのが好きではないため、進路を決める際、何をするのがいいかと考えていたら、

学校の先生に「測量学校へ行って測量を仕事にしたらどう?」と勧められ、私は今の仕事を選びました。

測量は面白いです。なぜかと言われたらいろいろな土地に行けるからです。

日本に住んでいる人さえも行ったことがないような場所に、外国人の私が行けるのだから。

私は現場に行くことが好きです。動物や木、花、いろいろな景色を見られます。

県外の遠くの現場に行くときには、近くに何かないか検索して、仕事が終わったあと出かけたりもします。

鹿児島では桜島に行き、鳥取では週末が休みだったので、行ける範囲はどこでも行きました。

また奄美大島に行った時にも海に行ったり、ハブセンターに行ったり、いろいろな景色が見られました。

楽しいことをしないと人生面白くないと思います。

仕事の中でも家族の中でどこでも楽しくないと。

自分で楽しいところ探してみてください。そんな時間も確保してください。

自分が楽しくいると周りも明るくなってきますよ。

福岡ではいろいろなところでイルミネーションが始まっています。

博多まで来られたら、博多駅からキャナルシティまでは、私たちも測量で携わった新しい地下鉄線に乗ってみてください。

クリスマスマーケットも市内各地で開催されているので、HOT WINEを飲んで温まってみてはいかがでしょうか。

皆さん、MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR SEE YOU。。。

2024.11.26 2024年11月ブログ

11月ブログ担当です。

今回は休日に動物園に出かけたことを書こうかと思います。

向かった先は、北九州市小倉北区にある「到津の森公園」です。

福岡市内から車で1時間半くらいでしょうか。

この日は、暑くも寒くもなく秋のお出かけ日和でした。

入場ゲートをくぐり、まず初めに出迎えてくれたのは、ロバさんでした。

小さな子供を乗せて歩いてくれるとのこと、さっそく行列ができていました。

小学生を乗せるのはさすがに重たいだろうに。働き者のロバさんですね。

次にこちらのヤギさん。

白いヤギなのですが、本当に白いんです。

動物ですから、多少は足元が泥んこだったり、体が汚れていたりだと思うのですが、どうやって洗ってあげるのでしょうね。

他の動物たちもみんなきれいなので、飼育員さんたちの愛情がいっぱいで、動物たちもとってもおりこうさんなのだろうと、勝手に想像してしまいました。

寝顔がかわいすぎます。

トラやライオンは寝ていて迫力ある姿を見ることはできなかったのですが、ゾウさんは大きな体を間近に見ることができて、大興奮でした。

ひとしきり動物園を楽しんだ後は、皿倉山へ向かいました。

新日本三大夜景に選ばれているそうで有名ですよね。

2017年までは山頂付近まで車で行くことができていましたが、今は関係車両以外は8合目までだそうです。

それより上はケーブルカーとモノレールを乗り継いで向かいます。

初めてケーブルカーを乗り継いで山頂まで行きましたが、急斜面の角度に圧倒されます。

皿倉山の目的は日没を見ることでしたが、曇り空と、山頂の吹きさらしの風の冷たさに耐えきれず、ポツポツ灯りだした夜景を眺めながらの下山となりました。

2024.10.28 2024年10月ブログ

こんにちは。10月担当のYです。

今回は夏に父の実家のある青森県の下北半島に帰省した時のことを書きたいと思います。

福岡空港から青森空港まで直通便がなく乗り換えが必要です。

青森空港から父の実家のある下北郡大間町までは車で約3時間、飛行機との移動時間込みで8時間以上かかります。

祖父の家に向かう前にマグロで有名な大間崎で観光をしました。

本州最北端の大間崎では北海道函館の山々が見えます。

マグロ一本釣りのモニュメントが置いてあり並んで写真を撮ることができます。

大間崎では食堂がいくつかあり、どのお店でもマグロを食べることができます。

流石マグロの町ですね!

今回は父の知人が務めている食堂でマグロ丼を食べました。

大間崎から祖父の家に向かう途中野生の猿を目撃しました。

この地域の猿は「北限のサル」として国の天然記念物に指定されています。

野生の猿に近づくのは危険ですので、近くで見たい方はむつ市野沢にある「野猿公苑」を訪れてください。

今回の帰省では行けなかったのですが、下北半島には仏ヶ浦・恐山など観光スポットが様々あります。

むつ市の7月の平均気温は約23℃で福岡市よりも7℃ほど低く快適で過ごしやすいです。

九州から訪れるのは大変ですが夏場の避暑に一度観光に行かれてはいかがでしょうか?

2024.09.30 2024年9月ブログ

9月のブログ担当者です。

「測量」という仕事がこの世に存在していることすら知らず、友人に誘われアルバイトとして始めた「測量」にはまり、気づけば30年以上が

経ってしまいました。

弊社は、「測量」の中でも「工事測量」の分野で幅広い実測を持っています。

私自身もこれまでに多くの工事測量に携わり、職業病なのでしょうか、今となってはあちこちで見かける工事現場が気になって仕方がありません。

特にこれまで多くのトンネル測量を経験してきた私には、工事中のトンネルを見るたびに「どうやって測量してる?」が頭をよぎります。

トンネル測量に限らず、工事測量に於いては与えられた資料や現場の状況から、どこに測量の点を置き、どんな方法で、どういう測量をすれば

精度がよくなるか・・・。自分の頭で考え組み立てていく、一種のパズルを解くような「面白さ」がそこにはあります。

この「面白さ」があるからこそ30年以上も今の仕事を続けられたのではないかと思います。

時代と共に測量の技術や機材の発展は著しいものがあり、工事測量も30年前の測量方法とはかなり変わってきていると思います。

電子野帳・トータルステーションの登場によりそれまでの手書きの「手簿」は姿を消し、記録・計算がほぼ自動で出来るようになりました。

そしてGNSS測量の出現により、測量のポイントを求めて一週間山歩きなんて事も無くなってきました。

また、電子レベルにより、時には数十キロにもなる水準測量もスピードと精度が格段に上がりました。

そして時代は今3Dです。

レーザースキャナーやドローンなどと、これまでにない測量方法が登場してきました。

いわゆる「点」の測量から「面」の測量への変化です。

弊社でも早くから3D測量に取り組み多くの実績があります。

測量方法・機材は変わっても基本的な考え方に大きな違いは無いと思います。

工事測量に携わる者として精度と測量の最善策を求め、パズルを解く「楽しさ」を感じて仕事が出来るうちはまだ大丈夫か・・・・。

現場で体力の衰えを感じつつ、ちらほら見えてきた「定年」というゴールに向けて改めて思う今日この頃です。

2024.08.28 2024年8月ブログ

こんにちは。8月のブログ担当者です。

私の夏休みについて書きたいと思います。

熊本県の阿蘇エリアまでドライブに行ってきました。

自然豊かでとても癒されます。

南阿蘇エリアは熊本ICより車で1時間弱程度で到着します。

最初に訪れたのは、環境省より日本の名水百選にも選ばれている白川水源です。

鳥のさえずりも聴こえるほど静かでゆっくりと時間が流れる場所ですが、水は毎分60トンも湧き出ているそうで驚きました。

水の透明度が素晴らしいです。水を汲んで持ち帰る事もできます。

白川水源にある水源茶屋さんにて、白川の名水で作られている『名水のたましずく』というお醤油を豆腐にかけて頂いたのですが、

とても甘くて美味しかったです。

甘味は『名水まんじゅう』という水まんじゅうが程よい甘さでとても美味しかったです。

続いて、白川水源より車で10分ほど走り阿蘇郡高森町にある高森田楽の里という郷土料理のお店に立ち寄りました。

阿蘇の郷土料理を囲炉裏で囲んで炭火で焼きながら頂くことができます。

田楽、肥後のあか牛、炭火鶏、焼きおにぎりなどメニューも豊富です。

山椒や柚子の自家製田楽味噌があり、とても美味しかったです。

街中ではなかなか味わえない昔ながらの田舎の雰囲気がとてもいいお店です。

高森田楽の里のすぐそばには、月廻り公園という休憩スポットがあり、小さなゴルフ場もあっておすすめです。

そして最後は、高森町より車で45分ほど走り阿蘇市の大観峰に向かいました。

標高935.9mで阿蘇五岳や九重連山まで見える絶景スポットです。

ここは夕暮れも綺麗ですが、早朝は天候の条件が重なれば絶景の雲海を見る事ができます。

アウトドアのコーヒーセットがあれば、白川水源で汲んだお水を使って美味しいコーヒーをいれて、ここで景色を眺めながら飲むというのもおすすめです。

2024.07.30 2024年7月ブログ

今月は入社13年目の社員が担当します。

私はアースプラニングに入社する前は、全く違う業種で働いていました。

その頃は道路や橋はただただ通り過ぎるだけでしたが、土木の仕事に携わるようになってからは、色々な構造物が目に入るようになりました。

そのような私が出身地島根県に帰省した際、奥出雲町という山あいの町で気になって立ち寄った場所を紹介したいと思います。

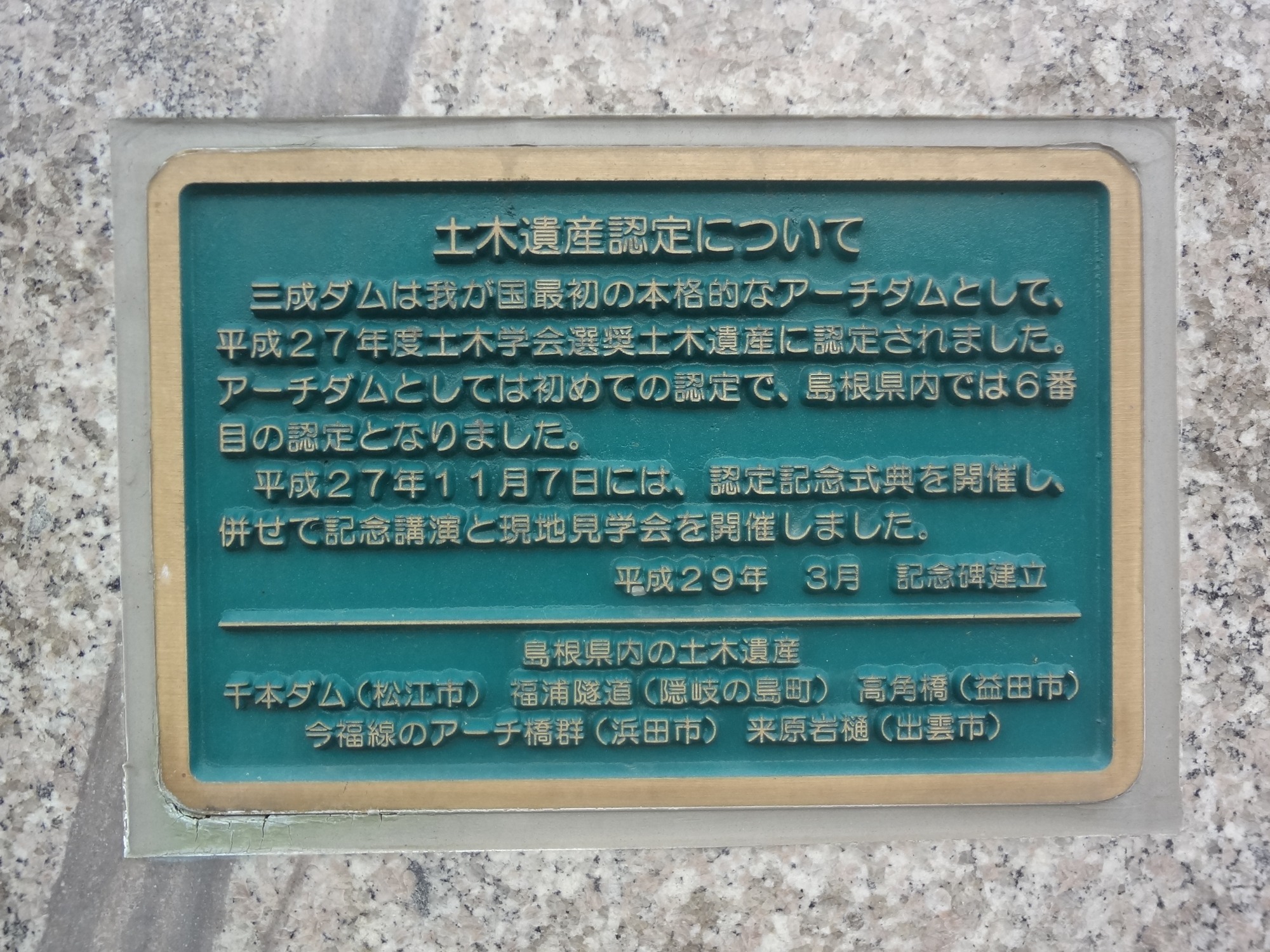

まず1箇所目は『三成(みなり)ダム』です。

“日本で最初のアーチダム!”というフレーズに惹かれて、立ち寄りました。

私はダムがある場所の地形に興味がある方で、ダムの形状には全く詳しくありません。

調べてみるとアーチダムとは、アーチ型に湾曲させることで、両側山腹の岩盤に圧力を分散させて水圧をささえるダムで、 重力ダムに比べて

ダムの厚さが薄くて済み、材料コストを軽減できるそうです。

三成ダムは、昭和29年に竣工した我が国における最初期のアーチダムです。

今から70年も前に建設されており、今なお機能し続けています。

道があまり整備されていない時代に、限られた道具や資材でこのような巨大なものを建設したことを想像すると、実物を目の前にして圧倒されました。

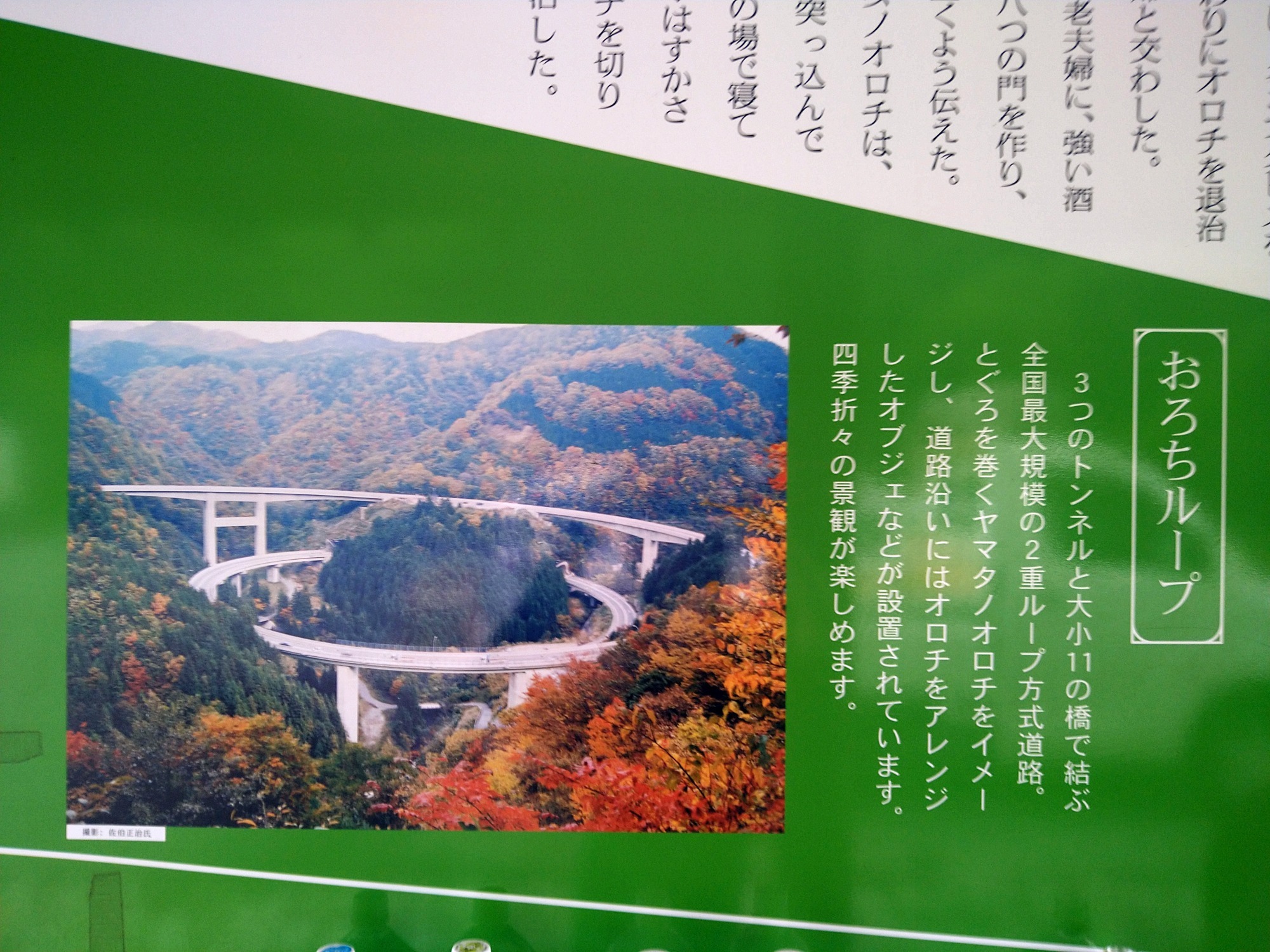

2箇所目は『奥出雲おろちループ』です。

奥出雲おろちループは、高低差105mを一気に駆け上るために作られた、大小11の橋と3つのトンネルからなる日本最大規模の二重ループ方式道路です。

平成4年に開通して32年が経過し、木々が大きく成長してしまった現在は展望台から全体を見ることはできませんが、完全な二重円を描いており、

名称はこの地域に伝わる日本神話の「ヤマタノオロチ」より名づけられています。

全体はこのような感じです↓↓↓

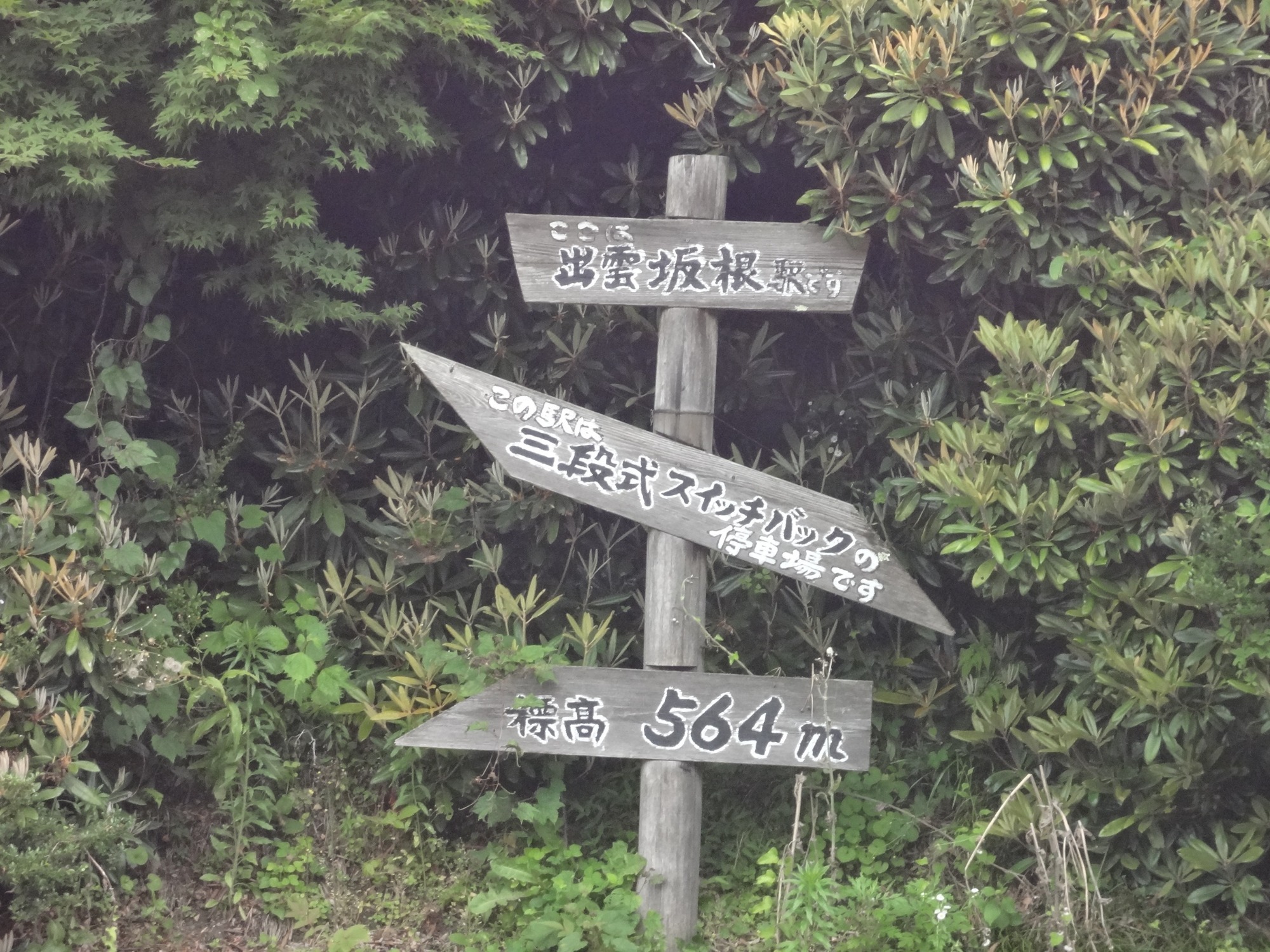

この近くを通る線路も、この急こう配を登るために、列車がZ字型に2度方向転換して切り返しを行う「三段式スイッチバック」が採用されています。

線路の写真は近くの道の駅にあるジオラマです。

交通や施設が不便な土地で、景観を損なうことなく整備していくために、沢山の方々の技術やアイデアが詰まっていると考えると、さらに興味がわいてきます。

今回は新緑の時期に訪れましたが、紅葉の時期にはまた違った景色を望めそうです。

皆さんもぜひ!・・・・とは言いづらい場所にありますので、どこかに出かけた際や日々通過する道路を気に留めて見てみてください。

どうやって作ったのだろうなど、気になる橋の形や新たな発見がありますよ。

2024.06.28 2024年6月ブログ

こんにちは。

六月後半になり梅雨入りしました。

とはいえ近年では、ほとんど雨が降らない年があったり、一部地域で災害が起きるほどの大雨を降らす年があったり。

今年こそ豪雨災害の無い梅雨を望みます。

さて、今月のブログを担当することになり、先月可決された「改正道路交通法」自転車の交通違反について少し書こうかなと思いながら

サイクリングに出掛けました。

本格的な梅雨の前に青空のもと、いざ糸島半島へ。

この日はいい天気。海風が心地よいですね。

私は普段趣味でスポーツバイクに乗っています。

2023年4月施行のヘルメット着用の努力義務化から一年。街で見るとスポーツバイクの人達はほとんど着用していますが、全体的な着用率はまだ低いですね。

あくまで努力義務だからでしょうか・・・。

そして冒頭にあげた「改正道路交通法」。

自転車の違反に対して青切符を交付し反則金を納める法律が2024年5月に可決・成立し、約2年後から施行が始まると言われています。

違反項目はたくさんあります。

信号無視、一時不停止、逆走、スマホ等のながら運転、等々・・・

どれも、いつ、誰もが、被害者にも加害者にもなりうる違反です。

この法が施行されると今までの歩行者の延長であった自転車が完全な車両扱いになります。

自分ルールで走っている人が多いイメージの自転車ですが、2年間の準備期間の間に、道路交通法を把握して自分の自転車の乗り方を見直し、

修正されたほうがよいでしょう。

ルールを守らない人が多いため罰則がさらに厳しくなる。

また次の法改正に向かってカウントダウンが始まっていると言っても過言ではないかもしれません。

万が一事故に遭ってしまいケガ等されれば家族や友人、みんなが悲しみます。

当社にも自転車で通勤している者が数名いますが、改正道路交通法についてはほぼ知らず⤵

周知の徹底もこれからどんどんされることでしょう。

足りなければ私がしたいと思います!自分の周りからでもできる範囲で周知していく事が大切です。

ご安全に!

遠くに福岡ドームが見えますが、小さすぎて判別できませんね。

2024.05.28 2024年5月ブログ

【つれづれなるままに、日暮らし、硯にむかひて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ】

「徒然草」を引用いたしましたが。さてはて何を書いたものかと、節句のノボリをぼんやりと眺めます。

とある休日、実家に帰省した際の作業を紹介します。

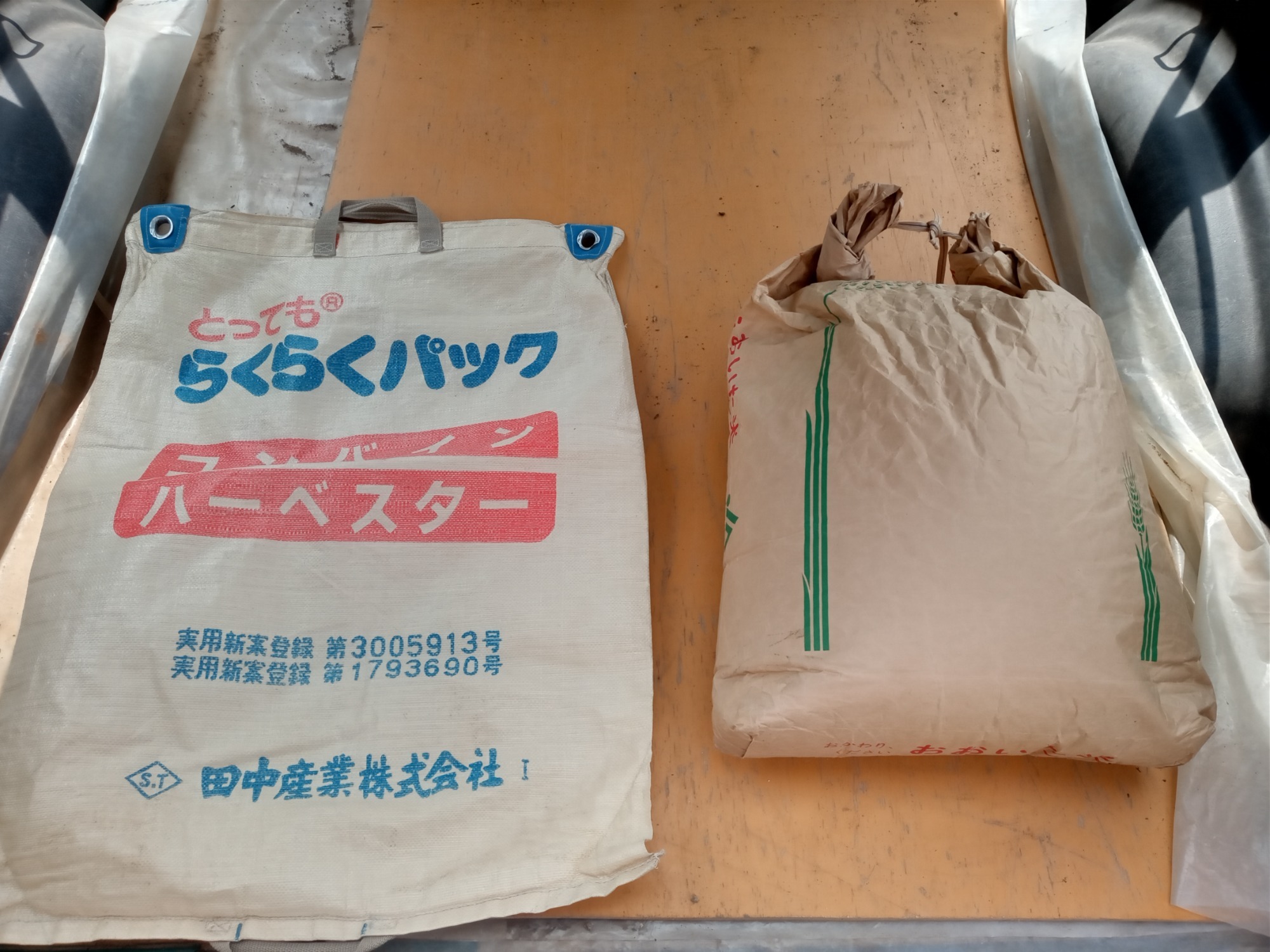

この青い大きなドラム缶みたいなものは米びつです。ここに籾(もみ)が保管されています。

出すときは下に穴があって、二重の蓋を開けると雪崩出てくる仕組みです。

左の布袋(らくらくパックと書いているほう)に籾を詰めます。満杯に入れてだいたい32kg前後です。

コイン精米所にやってきました。基本的な操作はどこも変わりません、籾を精米機に投入します。

30kgなら400円で精米できます。

出てくる白米には雑草の種やおが屑など混ざっている事もあるので、気がついたら取ります。

以前、スーパーに並んでいるお米は真っ白に精米されているので、「さすが業者の精米機はすごいな」と嫁さんに呟いたら、

「当たり前でしょ」と言われてしまいました。

逆に嫁さんは白米が虫食いなどで少し黒くなっているとすごく気にします。

普段は当たり前にお米が白いと思える事も、実はプロの技術が詰まっていてすごいなと感心します。

精米が終わると、次はなじみのある紙の袋に入れて持って帰ります。

この時点で30kgあった籾は25kgの白米に変身しました。もみ殻だけで5kgあるのです。

家に帰宅し、白米用の米びつに入れます。父親と半分ずつ分けて、半分は自分の自宅に持ち帰ります。

我が家は大体これで一カ月は持ちます。

お米は4月半ばには種をまき、5月に田植え、10月11月には稲刈りをし、

12月には田を耕して土が低いところや実りの悪かった箇所を調整して田んぼを休ませ、

3月にはまた田おこしをして田植えの準備を行います。

ほぼ一年を通して毎年の収穫量を保っていけるよう世話をします。

昔から当たり前のように日本に存在する水田、食する米。

昔は、背中に重たい機材を背負って気温の上がっていない明け方から農薬や肥料を散布していましたが、

今では農協が小型ヘリコプターで町中を回り、空から散布してくれます。

種まきも親戚や近所の人が集まって行っていたのも、今は農協に種と苗床を持っていけば撒いてくれるそうです。

稲刈りもコンバインを地域で共同購入し、持ち回りで稲刈りをしていきます。コイン精米所は今ではそこら中にあります。

我々の業界同様に、この田舎の地域にも技術革新の波が押し寄せていると実感します。

カエルが鳴き月明かりに照らされた実家を「またね、元気で」と後にして、人々があふれる煌びやかな福岡に戻り、

持ち帰ったお米を担ぐと、ずっしりと重みが自分の手にかかります。

「・・・さあ明日から仕事だ。頑張ろう!」

ぐっとお米を持ち直し家族の待つ自宅に帰ります。

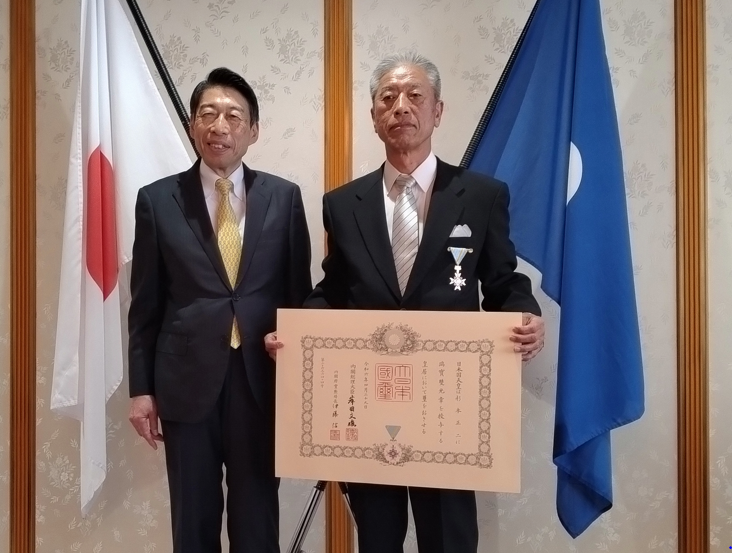

2024.05.23 弊社顧問 杉本正二が「瑞宝双光章」を受章しました

このたび、弊社顧問 杉本正二が、令和6年4月29日付けで発令されました令和6年春の叙勲において、

地方自治功労により「瑞宝双光章(ずいほうそうこうしょう)」拝受の栄に浴しました。

瑞宝双光章は、公共的な職務の複雑度、困難度、責任の程度などが評価され、公務等に長年にわたり従事し、成績を挙げた者に授与される勲章です。

令和6年5月7日福岡県知事より伝達され、令和6年5月13日皇居豊明殿において天皇陛下に拝謁しました。

2024.04.26 2024年4月ブログ

今月は太宰府在住の社員が担当します。

4月のとっても天気の良い休日、

ブログネタを探しに自宅から『令和』で有名になった坂本八幡宮迄歩くことにします。

仕事柄こういった物についつい目がいきます。

この標は大正11年(1922年)に埋けられたそうです。102年も前からここにあるのですね。

『境界標内務省』と刻まれていました。

国指定史跡・筑前国分寺跡が見えてきました。

ここには七重塔が建っていたそうで、構造物の土台となり、柱を支える石が残っています。

途中…

弊社が携わった公園が見えてきました。もうすぐ完成ですね。

面白そうな遊具もあり、我が家の子供達も楽しみにしています。

程なくして、

ゴールの坂本八幡宮に到着です。

645年の『大化』から数えて248番目、令和と元号が決まって参拝客が一気に増えました。

御朱印ブームも後押ししているようです。

この様に太宰府には沢山の史跡が点在しています。

太宰府天満宮とセットで立ち寄っても良いかもしれません。

2024.03.29 2024年3月ブログ

朝と夜はまだまだ寒いですが、昼間は暖かい季節になってきました。

そうなると、お花見がしたくてうずうずする人もいるんじゃないでしょうか(笑)

会社近くの桜並木は、まだつぼみですね~

提灯などが掛けられて花見の準備が進んでいます。

お酒が飲みたくなりますね(#^^#)

西鉄天神大牟田線の線路が高架化されたのに伴い、令和6年3月16日この桜並木の近くに新しい駅が出来ました。

その名も『桜並木駅』だそうです。

この駅は西鉄天神大牟田線の雑餉隈駅と春日原駅の間に位置していて、雑餉隈駅から約500ⅿしか離れてないそうです。近いですね(笑)

弊社も、この高架橋建設工事に携わり、みんな頑張ってたくさん測量しました。

高架化された後は、朝夕の踏切渋滞が一気に解消され、交通の便が格段に良くなりました!

無事完成して良かったです。

2024.02.28 2024年2月ブログ

こんにちは。某社員の休日です。

本日の気候は、2月とは思えないくらい暖かいです。こうなると、今年のカキ小屋が閉まる時期が近づいていることを感じます。

そこで、福岡市内から都市高速を使って糸島市に向かいます。

雲ひとつなく、車も少なく、最高のドライブです。驚いたことに、カキ小屋までわずか30分で到着しました。

糸島のカキの中身はぎっしりと詰まっており、プリプリしています。焼きすぎると固くなってしまうので、平らな面を下にして1分程で裏返します。

ふたが少し開いたら食べごろです。食べ過ぎには注意しつつ、美味しくいただきました。これで明日からも頑張れそうです。

この日は、本当に雲ひとつなく快晴でした。糸島市の観光案内所に詳細がありますので、参考にしてください。

測量あるある。博多港ベイサイドで見つけたもの。

路面に何かがペンキで描かれている。景観を損なわないのか?常に計測しているのか?まちがった設置?

と考えつつ、測量業者だとピンと来るが、一般の人がこれを見たらどう思うだろう?

このペイントは対空標識と呼ばれるもので、ドローンで空中から撮影した画像を解析する際の目印となります。

空から測量する場合の基準となる点を示すものです。このような場所では、撮影時のみ設置され、一般の人が目にすることはありません。

博多ふ頭第1ターミナルに設置されていますので、船の待ち時間に探してみるのもいいかもしれません。

2024.02.27 株式会社アースプラニングのホームページへアクセス頂きありがとうございます

この度、ホームページを開設いたしました。

こちらのブログで、日々の仕事の様子や日常の出来事を発信していきたいと思います。

何卒、宜しくお願い致します。